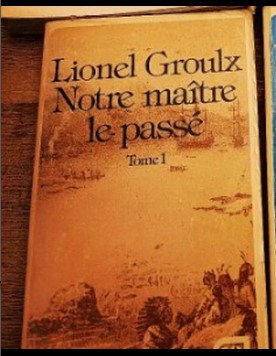

La Journée nationale des patriotes est le prétexte idéal pour revenir en arrière et nous rappeler d’où nous devons. Presque cent ans après l’épopée des patriotes, l’un de nos plus éminents nationalistes et historiens, Lionel Groulx, publiait en 1932 un ouvrage remarquable : « Le français au Canada ». Derrière cet ouvrage se cache l’histoire de survivance d’un petit peuple canadien-français épris d’amour pour ses traditions et ses racines françaises et catholiques.

La grandeur de la culture française s’est exportée dans une contrée autrefois inconnue et infinie. Un pays, diront certains, de glace et de neige. Des pionniers qui, par un désir sincère de préserver leur héritage culturel et familial, ont permis à la langue française et au catholicisme de poursuivre leur parcours nord-américain et même de s’épanouir – en dépit d’une volonté menaçante et répétée d’assimilation de l’oppresseur britannique. Leur langue et leur foi, si chères à leur coeur et à leur âme collective, étaient le socle de leur courage, de leur résilience et de leur détermination. Pour que cette belle nation canadienne-française ne disparaisse jamais, nos bâtisseurs ont rapidement pris conscience de l’importance à accorder à la transmission de nos traditions et à l’établissement d’un réseau scolaire francophone et catholique – une éducation professée dans des conditions tantôt misérables. Rien n’allait empêcher nos ancêtres d’agir comme des libérateurs de peuple et des patriotes acharnés. Le clergé contribua, lui aussi, malgré son ton parfois autoritaire, à garder bien en vie la nation canadienne-française – il était l’artisan de notre « revanche des berceaux » et il agissait comme le gardien de nos traditions.

Nos compatriotes des autres provinces canadiennes, et tout particulièrement les Acadiens, ont eux aussi mené des luttes épiques – comment oublier par exemple la question des écoles manitobaines de la fin du 19e siècle ? Ils ont fait preuve d’une force de caractère exceptionnelle, d’ingéniosité et d’une fierté à toute épreuve. Les Canadiens français, bien qu’isolés dans cette mer anglo-saxonne, sont toujours là : dans le navire amiral qu’est le Québec de souche européenne, il va de soi, mais aussi un peu partout au Canada, éparpillés ici et là dans des communautés tissées serrées qui tentent tant bien que mal de conserver leur mode de vie dans un Canada de plus en plus multiethnique et réfractaire au fait français.

Les orangistes d’hier prennent aujourd’hui la forme de mondialistes décomplexés, de Canadiens anglais aveuglés par la Charte des droits et des libertés dans laquelle est enchâssée un multiculturalisme institutionnalisé et d’immigrants qui viennent au Québec vivre leur rêve nord-américain. L’histoire, la culture et les enjeux identitaires des Québécois n’intéressent tout simplement pas des immigrants qui s’établiront chez nous sans même interagir avec la société d’accueil.

Il n’est pas rare de lire et entendre les médias et les politiciens anglophones laisser sous-entendre que le gouvernement québécois – en somme les Québécois eux-mêmes – est, par ses lois (loi 21, loi 96) raciste et intolérant et qu’il persécute avec véhémence les minorités ethniques. Une affirmation loufoque et fallacieuse alors que le nationalisme caquiste ne repose que sur de l’électoralisme et des concepts flous et très modérés. Les sermons et le blabla anglo-saxons font sourciller. Ne passons pas sous silence le comportement douteux du conquérant britannique qui dès la Conquête de 1759 a tenté, par son génie créatif, de folkloriser voire anéantir le peuple canadien-français, c’est-à-dire le peuple fondateur du Canada. Plusieurs nationalistes canadiens-français ont d’ailleurs rapidement décelé le piège de l’entente constitutionnelle qui allait éventuellement mener à la Confédération canadienne de 1867. La critique du pacte fédératif s’est poursuivie bien des années plus tard avec un Lionel Groulx incisif : l’égalité qui liait supposément les Canadiens français et les Canadiens anglais et qui prétendait protéger les droits des minorités dans chacune des provinces a vite tournée au vinaigre quand le fanatisme orangiste s’est attaqué aux minorités françaises. C’était les débuts d’une désillusion constitutionnelle qui culminera avec la naissance du mouvement souverainiste. L’esprit vif de Groulx a pavé la voie à un nationalisme enraciné avant d’être progressivement dépouillé de son sens par les héritiers de la Révolution tranquille qui en firent au mieux un « nationalisme » civique insupportable.

Sans l’héroïsme et le patriotisme de nos ancêtres, la langue française serait, à l’exception d’un Québec qui lui aussi depuis plus de 250 ans navigue en eaux troubles, totalement disparue d’un Canada pourtant découvert, exploré, défriché et construit par les nôtres, autour d’hommes et de femmes plus grand que nature qui ont défendu et aimé ce sol d’où émane tant de beautés mais aussi tant de sacrifices et de douleurs. Notre richesse culturelle et notre histoire n’avaient aucune valeur aux yeux des Britanniques et c’est pourquoi nos droits ont été constamment bafoués, ridiculisés, banalisés et tassés du revers de la main – à commencer par des politiciens québécois qui surent nous poignarder dans le dos.

L’histoire atteste que dès 1867, les droits scolaires et linguistiques de la minorité anglophone et protestante du Québec furent non seulement respectés et valorisés, mais traités d’une manière admirable et exemplaire. Elle profitait d’une pleine liberté, ce qui fait honneur aux gouvernements québécois qui se sont succédés. Le Québec est à l’avant-garde d’un humanisme et d’un progressisme – le vrai et pas celui de la gauche radicale moderne – dont se réclament les Canadiens anglais.

Nous n’avons donc ni à écouter ni à tolérer les sermons bien-pensants d’anglophones enragés et d’immigrants indifférents et hostiles à nos combats politiques – à savoir ici la pérennité et à l’épanouissement de notre beau peuple. Les mesures identitaires prises par nos gouvernements (incluant la loi 101) se veulent des remparts, des actes défensifs, contre notre mort souvent annoncée. Allons-nous reprocher à ce petit village gaulois d’Amérique de chercher à protéger ses arrières ?

Dans son bouquin, Groulx plaça l’éducation au centre de nos priorités nationales. Sans elle, le conquérant britannique nous aurait avalé tout rond. Le Canadien français des années 2000 ne serait qu’un résidu d’une autre époque bon à remplir les musées et les livres d’histoire. Les États-Unis comptaient, il n’y a pas si longtemps, une Louisiane francophone florissante et une masse imposante d’émigrés canadiens-français. Le nord-est états-unien voyait nos compatriotes vivre et prospérer en français et en bons catholiques. Les décennies passèrent et le « rêve américain » s’est transformé en cauchemar assimilateur. Nous constatons, avec une tristesse renouvelée, qu’outre certaines traces symboliques (des noms de famille – souvent anglicisés – et la toponymie), l’essence française de jadis s’est envolée pour toujours.

Si les aléas de l’histoire ont fait de l’anglais la langue du commerce internationale et des affaires, c’est la disparition des écoles francophones qui aura été l’élément déclencheur du déclin des communautés francophones aux États-Unis et dans le reste du Canada. Pour paraphraser Groulx, la survie de notre nation passait, passe et passera par l’éducation – une éducation nationaliste de qualité qui doit désormais sortir, et vite, du prisme mondialiste actuel, celui doté d’un appel à la diversité, au multiculturalisme et à l’immigrationnisme.

Salut à Groulx qui, par ses lumières et ses réflexions, nous infuse encore une mégadose de patriotisme à propager de génération en génération – malgré un 21e siècle aseptisé qui a normalisé la rectitude politique.