Notre mémoire collective s’efface dans un Occident aseptisé où triomphe un mondialisme décomplexé. Les Québécois d’aujourd’hui banalisent leur propre histoire nationale – ils sont insensibles aux luttes épiques menées par leurs ancêtres-bâtisseurs, ancêtres qu’ils ne connaissent par ailleurs que très peu. C’est le règne « du confort et de l’indifférence », pourrait-on dire. Comment peut-on survivre et s’épanouir en tant que peuple si les personnages et les évènements les plus importants de notre histoire sont relégués aux oubliettes ?

Plus on en apprend sur notre histoire et plus on y rencontre de l’héroïsme et du patriotisme. L’épopée de la Nouvelle-France regorge par exemple d’actes de bravoure perdus, malheureusement, dans les couloirs du temps. Des héros méconnus qui en auraient aussi beaucoup à raconter. Le clergé catholique a su rallier derrière lui un peuple qui avait besoin de cette force rassembleuse pour durer et se forger une identité. La Révolution tranquille aura été le point d’exclamation d’un exercice de laïcisation qui allait mener peu à peu à un Québec déboussolé à la solde d’idéologues fanatisés. Le catholicisme n’est plus le gardien de nos traditions : les fêtes religieuses, nos origines latines, nos valeurs, notre rapport avec l’argent, nos mœurs et coutumes et notre patrimoine tombèrent innocemment devant un modernisme insupportable. La laideur de nos villes s’accélère à coup de tours à condos, d’immeubles bétonnés et d’églises abandonnées. Le son émouvant et rassurant d’un clocher se fait de plus en plus rare. La richesse de notre passé catholique est pourtant là pour nous rappeler qui nous sommes. Notre aventure nord-américaine ne se fit-elle pas sous l’égide d’un catholicisme qui nous a inculqué une foi sincère et vertueuse dans laquelle tout un chacun saura s’affranchir des pires douleurs humaines et donner un sens à sa vie ?

Le 21è siècle est caractérisé par une paresse collective liée à la surconsommation capitaliste et à la faillite morale de toute une civilisation – parlons d’un mouvement postnationaliste presque irréversible à la sauce trudeauienne. Au Québec, il prend d’abord la forme d’un inquiétant nivellement vers le bas d’un modèle québécois socialiste maternant et inefficace, puis d’appels à la diversité qui se propagent un peu partout dans les institutions, les entreprises, les médias, la classe politique et le réseau scolaire. Nous sommes désormais un peuple déraciné; les Québécois de souche européenne éprouvent un sentiment de dépossession désagréable.

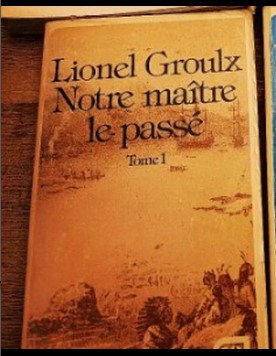

« Les Canadiens français (…) manquent de fierté. Ils en auraient davantage s’il savaient mieux le commencement de leur race, les actes d’héroïsme, de civilisation rayonnante qui marquèrent son séjour en Amérique (…) ce passé glorieux (…)

C’est le magistère de l’histoire, incessante transfusion de l’âme des pères dans l’âme des fils, qui maintient une race invariable en son fond. Pour des petits peuples comme le nôtre, mal assurés de leur destin, exposés à douter de leur avenir, c’est l’histoire, conscience vigilante et collective d’une société fière d’elle-même qui détermine les suprêmes fidélités.[1]»

Ces mots puissants de Lionel Groulx résonnent encore en 2024. Si nous souhaitons reprendre le contrôle de notre destinée, il faut au préalable vouloir s’inscrire dans une continuité historique, s’intéresser à notre passé pour en comprendre les nuances, pour en apprécier les secrets, pour tracer notre ligne du temps, pour rendre hommage à ceux et celles qui ont su se sacrifier et souffrir dans l’espoir de préserver ce « petit village gaulois ». Notre histoire est plus que quelques artéfacts ici et là dans des musées poussiéreux, plus que des dates, plus que des pages jaunies d’ouvrages classiques. Elle est le coeur et l’âme de notre nation, ce pourquoi elle existe et crie encore haut et fort sa présence dans une mer anglo-saxonne et multiculturelle. Cet amour des siens n’a rien d’un caprice de nationalistes : c’est un devoir de mémoire à continuer et à valoriser.

Par contre depuis quelques années déjà, la gauche mondialiste dite woke tente de réécrire notre histoire de façon à imposer sa doctrine. Elle cherche à nous culpabiliser et à jouer la carte de l’ethnomasochisme. Elle s’est infiltrée progressivement dans les structures sociales de sorte qu’elle atteint maintenant un niveau de domination qui annonce une société de type autoritaire. A ses yeux, il y a sa vérité, sa logique, sa vision, sa pensée unique. Elle veut la fin des États-nations et implanter un gouvernement mondial non pas selon l’utopisme baconien mais d’après un régime orwellien. En tout cas, c’est l’impression qu’elle donne. Il devient donc difficile de débattre ou de tout simplement débuter une conversation avec elle. Pourtant, l’Histoire est une science inexacte qui peut conduire à de saines discussions – avec ses observations, ses analyses, ses hypothèses, ses conclusions, ses doutes, ses questionnements : un petit jeu instructif, amusant pour certains, crève-coeur pour d’autres, qui permet néanmoins de mettre de l’avant nos personnages historiques, nos luttes de survivance, nos avancées politiques et nos racines gréco-romaines et ce, tout en réfléchissant à notre avenir dans une manoeuvre de métapolitique des plus salutaire et féconde. Nous vivons à une époque qui repose sur un vide spirituel absolu, sur la superficialité et sur la déconstruction de notre identité et de nos valeurs. Nous devons nous relever, raconter notre histoire et s’en émerveiller.

Daniel Johnson (20e Premier ministre du Québec), homme politique largement mésestimé, a inscrit son nom dans l’histoire du Québec puisqu’il a su retisser des liens fraternels avec la France et redonner au Québec l’espoir d’un renouveau constitutionnel qui mettrait enfin un terme à des décennies de frustration, d’impuissance et d’inégalité. Sa mort prématurée en 1968 a provoqué une cassure, c’est-à-dire la perte d’un élan patriotique qui ne reprendra de la vigueur qu’avec l’élection du PQ de 1976. Le bilan nationaliste du PQ sera, toutefois, bien mince si l’on considère son agenda social-démocrate et les conséquences dramatiques de la défaite référendaire de 1980 – le référendisme à tout prix est une erreur tactique. Le PQ d’alors aura tout de même pu réunir et cristalliser les forces souverainistes, rallumer la flamme identitaire et faire voter la loi 101.

Le trop court passage de Johnson comme Premier ministre du Québec aura fait de lui un acteur politique oublié – René Lévesque et Robert Bourassa auront pris énormément de place sur l’échiquier politique récent et dans l’imaginaire collectif des Québécois. Son gouvernement unioniste a poursuivi les mesures interventionnistes amorcées sous Jean Lesage et il a, lui aussi, participé à l’émancipation économique et culturelle du Québec, tout en s’assurant d’exercer un nationalisme assumé. Son dynamisme politique s’est traduit par un autonomisme duplessiste doublé d’une menace indépendantiste comme carte cachée ou ultimatum face à un gouvernement fédéral sourd aux revendications du Québec – cette stratégie aurait pu marquer un tournant décisif quant aux enjeux constitutionnels et politiques du Québec, mais le destin en aura décidé autrement. Johnson était l’un des rares politiciens québécois, avec François Aquin, René Lévesque et le Mouvement souveraineté-association, à frayer ouvertement avec l’idée d’un Québec indépendant et libre de ses choix. Il a ainsi crédibilisé et légitimé, si l’on veut, une option somme toute marginale jusque-là et discutée en vase clos dans les cercles intellectuels, patriotiques et clérico-nationalistes.

De minorité francophone en sol canadien, le principe de « société distincte » prendra de l’ampleur dans les années 1960 et sera attrapé au bond par les nationalistes comme Johnson. Son pamphlet « Égalité ou indépendance » montrait un Québec différent culturellement et historiquement des autres provinces et plaidait pour la pérennité de notre peuple dans le cadre canadien par le biais, entre autres, d’une reconnaissance politique indélébile et officielle, l’égalité…sans quoi le Québec prendrait un autre chemin, l’indépendance. Il voulait en finir avec le mépris chronique des Canadiens anglais à l’endroit d’un Québec français qui refusait d’être assimilé et qui, plus que jamais, revendiquait son droit d’exister pleinement. Galvanisé par l’Expo 67 et les liens qui nous unissaient dorénavant avec la France gaulliste, Johnson affichait une confiance inébranlable qui allait bien au-delà des vulgaires discours électoralistes. Ce nationalisme à l’accent formidable et la renaissance des relations franco-québécoises effrayèrent un gouvernement fédéral qui n’avait pas dit son dernier mot, lui qui sera le plus grand bénéficiaire du changement de gouvernement qui allait survenir au Québec. Le décès de Johnson a, en effet, bouleversé notre histoire et c’est là que les spéculations peuvent débuter : à quoi ressemblerait le Québec s’il était resté en poste ? Son œuvre inachevée aura fait bifurquer notre route un peu comme lors de la destitution controversée d’Honoré Mercier en 1891. Johnson avait des projets qui dépassaient la politique partisane. Il était lucide, pragmatique et conscient de son rôle de capitaine du vaisseau amiral de la nation canadienne-française. Un Johnson bien en vie qui se dresse devant un Pierre Elliott Trudeau antipathique au sort de notre nation – comme quoi nos pires adversaires politiques ne sont pas toujours ceux que nous croyons – aurait changé le visage politique que nous avons ensuite connu : pas de victoire péquiste en 1976 et par conséquent pas de référendum perdant ni de rapatriement de la constitution comme prix à payer.

Comment aurait agi un Trudeau qui, pour l’heure, était un politicien inexpérimenté, auprès d’un Johnson aguerri ? Aurait-il refusé toute concession au Québec et crée une crise politique majeure qui aurait eu à sa tête un Johnson décidé et sans complexe ? Ou aurait-il été plus attentif aux demandes du Québec ? Le gouvernement Johnson voulait faire les choses correctement : il offrait la chance au gouvernement fédéral et aux autres gouvernements provinciaux de négocier d’égal à égal une nouvelle entente constitutionnelle pouvant satisfaire tout le monde. Mais sa patience avait des limites.

Johnson fût remplacé par un Jean-Jacques Bertrand déphasé et impopulaire battu à plate couture par un Robert Bourassa indécis et allergique au vrai nationalisme canadien-français. Pendant ce temps, le PQ faisait des gains timides et Trudeau, qui avait la mainmise sur le pouvoir à Ottawa, préparait mille et un plans pour combattre le Québec, le tout culminant avec la Loi constitutionnelle de 1982 et l’enchâssement du multiculturalisme dans la Charte des droits et libertés. Le rêve d’un État indépendant ou du moins, qui n’était plus sous la tutelle d’un gouvernement étranger, était à notre portée en 1968, bien plus qu’en 1976, 1980 ou 1995.

Que faire si ce n’est que de la politique-fiction ? Le gouvernement caquiste a un boulevard d’opportunités autre que le référendisme péquiste : et pourquoi pas ériger une constitution québécoise qui reprendrait nos aspirations, nos valeurs, notre culture, notre langue, nos origines et qui viendrait contrer la centralisation du gouvernement fédéral ou bloquer certains jugements de la Cour suprême qui iraient à l’encontre de nos intérêts nationaux ? Son nationalisme n’est, hélas, qu’un écran de fumée électoraliste.

Salut à Daniel Johnson qui nous regarde peut-être d’en haut!

[1] Lionel Groulx, Notre maître, le passé, Tome 1.

Une réponse

Excellent article