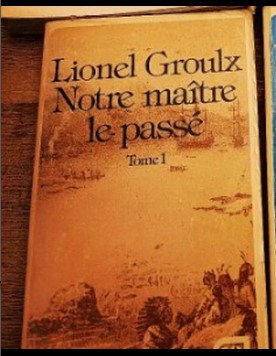

« Je me souviens! Devise de la province de Québec. Nous souvenir! Nous aurions donc gardé cette faculté, même s’il nous arrive d’y mettre un peu de temps. »

− Lionel Groulx, Notre maître le passé, Tome II.

Cette citation du célèbre historien doit résonner vigoureusement un peu partout au Québec si nous voulons que notre belle épopée en Amérique se prolonge, car oui, seule notre mémoire collective, parfois défaillante, nous permettra de traverser la tempête houleuse d’un 21e siècle de plus en plus déconcertant et dévastateur. C’est pourquoi un peuple isolé, fragile et minoritaire comme le nôtre a la lourde responsabilité de se réapproprier son histoire de manière à mieux la comprendre, la valoriser, la transmettre, l’enseigner, l’admirer − pour apprécier le courage et l’acharnement de nos chers ancêtres qui surent sillonner, labourer, défricher, défendre et chérir « ces quelques arpents de neige ». Si le système d’éducation a un rôle concret à jouer dans une possible reconquête des esprits, ce sont les petits gestes ici et là, politiques ou non, spontanés ou non, qui pourront redonner vie à un patriotisme canadien-français si sain et naturel.

La civilisation occidentale, déboussolée, défigurée, dénaturée, se retrouve à un stade critique de son existence. Elle agonise, elle se meurt. Le Québec n’y échappe pas. Les nationalistes canadiens-français sont plongés dans une guerre culturelle qui ne se gagnera que sous l’impulsion d’un gouvernement québécois capable de multiplier dans le temps les mesures nationalistes et par un travail continu de métapolitique susceptible de changer progressivement les mentalités populaires. Les coups d’éclat politiques risqués à l’image du référendisme péquiste se terminent habituellement par des échecs lamentables − une autre défaite référendaire culminerait en cul-de-sac stratégique, en reculs politiques catastrophiques et en démobilisation nationaliste.

Notre passé, teinté de mille et un actes héroïques, a de quoi rendre très fier. Nous descendons de ces colons de la Nouvelle-France dont les accomplissements exceptionnels ne peuvent que nous motiver, nous passionner, nous émouvoir, nous enthousiasmer, nous encourager, dans cette lutte interminable pour notre survie. Cessons désormais de cacher et de dénigrer cette histoire pourtant glorieuse et formidable. Faisons en sorte que nos traditions se conjuguent avec l’amour des nôtres et la pérennité de notre culture française et catholique. Nous n’y parviendrons toutefois qu’en redécouvrant notre histoire nationale.

Tandis que les musées retraçant l’histoire du Québec se font assez rares, ces derniers, soi-disant guidés par une espèce de chauvinisme local, prétendument ancrés dans nos racines les plus profondes, affichent plutôt un tout autre visage. Ils se détournent trop souvent de l’essence même de notre histoire en y propageant sans gêne les appels à la diversité et en minimisant leur devoir de mémoire du Québec historique. Le ministère de la Culture devra revoir les thèmes abordés dans les expositions et réviser le mandat octroyé aux institutions muséales subventionnées par l’État québécois : en faire des ambassadrices de notre histoire nationale − elles auront à la favoriser et prioriser sa portée identitaire en immortalisant ses héros, en célébrant ses victoires, en déifiant ses bâtisseurs. En avril dernier, le premier ministre du Québec François Legault annonçait

« (…) que le Québec aura [dans un des pavillons du Séminaire de Québec] son Musée national de l’histoire, à l’instar d’une multitude d’autres nations dans le monde, qui racontera quatre siècles d’histoire québécoise, des Premiers Peuples, en passant par les colons européens, jusqu’à aujourd’hui, avec l’objectif de gonfler de fierté les jeunes, les familles et les touristes qui le visiteront[1]. »

Québec, joyau du patrimoine mondial de l’UNESCO et jouissant d’une reconnaissance internationale, abriterait, enfin, un musée à la hauteur de son prestige et de sa réputation. Il comblerait le vide laissé par la fermeture définitive ou temporaire de quelques musées relatant entre autres l’histoire des débuts de Québec comme colonie française : le Musée de la place Royale (2017), le Musée de l’Amérique francophone (2020), le Musée du Fort (2023). Alors que la présence d’Éric Bédard, historien nationaliste et intellectuel émérite, au sein du comité d’experts chargé d’établir le volet historique du nouveau musée, est rassurante, le Séminaire de Québec comme pierre d’assise n’est pas non plus un choix anecdotique − voilà un lieu historique majeur remontant aux origines de la Nouvelle-France. La création éventuelle de ce quatrième musée national québécois (les autres étant le Musée de la civilisation en 1988, le Musée d’art contemporain de Montréal en 1964 et le Musée national des beaux-arts du Québec en 1944) survient à un moment où la transmission du savoir se fait sous l’hégémonie d’une force idéologique qui tend à déconstruire, à enlaidir, à abrutir, à censurer. Si le gouvernement québécois va effectivement de l’avant avec cette initiative, il devra bomber le torse en refusant de l’édulcorer, de l’aseptiser, de s’agenouiller devant les lobbys à la sauce mondialiste. La rectitude politique n’est plus une option.

« Ce ne sera pas un musée sur l’histoire de l’occupation du territoire de la vallée du Saint-Laurent, mais un musée sur l’histoire de notre nation, la nation québécoise. C’est une évidence de dire que nos nations sont différentes et qu’on a une histoire qui est différente. On est respectueux de l’histoire des Premières Nations elles-mêmes, on est des nations différentes et on travaille de nation à nation (…) ça ne nous empêche pas d’avoir un musée sur notre nation, notre nation québécoise[2]. »

Un musée consacré à l’histoire de notre nation n’aurait rien de choquant ni de blasphématoire. Nous pourrions le comparer à une boîte à souvenirs, à un album photos à partager, à un instrument culturel indémodable. Il ne serait pas dirigé contre un groupe quelconque ou une minorité; il ne ferait que nous familiariser avec notre passé, celui d’une nation canadienne-française enracinée le long d’un fleuve majestueux depuis plus de 400 ans et qui a su s’implanter sur un sol hostile, se construire une identité bien à elle, se battre contre les menaces d’assimilation, sa louisianisation, le conquérant britannique, la culture états-unienne, la trahison et les aléas internationaux. Il faudra aussi s’assurer que le futur musée ne fasse pas de notre histoire qu’une façade, qu’un paravent, qu’un vaudeville, qu’une manœuvre d’autoflagellation publique pour plaire à la gauche radicale et à la droite libérale. Un tel musée en tant qu’organe identitaire décomplexé rendrait non seulement hommage à notre nation, il amènerait également des réflexions éclairées sur notre passé et sur notre avenir – pour ne pas répéter les erreurs d’hier et pour surmonter les défis gigantesques de notre époque. C’est autrement dit employer l’héritage légué par nos pionniers pour se doter d’une identité à toute épreuve – se rappeler qui nous sommes et d’où nous venons, s’émerveiller devant notre patrimoine, rallumer notre flamme patriotique, raviver notre ingéniosité, notre entrepreneuriat et notre talent artistique, recouvrer une confiance en nous, ranimer cette combattivité et cette joie de vivre qui nous ont toujours caractérisées.

Le gouvernement du Québec peut et doit s’impliquer dans des projets porteurs qui sauront approfondir nos connaissances historiques et nous élever. Le rôle de l’État québécois n’est pas de constamment répondre aux demandes d’une social-démocratie éternellement insatisfaite, mais d’intervenir dans les limites prescrites par ses pouvoirs régaliens et de défendre le cœur et l’âme de la nation canadienne-française − entrent donc en scène la sauvegarde de notre patrimoine et la valorisation, par l’éducation et la pédagogie, de notre histoire et de ses personnages les plus influents et les plus remarquables. Prenons comme modèle le système des bibliothèques présidentielles des États-Unis afin d’honorer convenablement les premiers ministres du Québec et introduisons le principe des musées thématiques nationaux : un authentique musée national du sport (regroupant le Panthéon des sports du Québec, le Temple de la renommée de la LHJMQ et l’histoire du sport amateur et professionnel au Québec), un musée saluant la musique, la littérature ou le cinéma d’ici, etc. Il est par ailleurs inconcevable que la vitrine offerte à l’histoire sportive québécoise se réduise au Web et à des bouquins. Beaucoup peinent à trouver une seconde vocation à un immeuble patrimonial abandonné. La mise en place d’un réseau de musées nationaux représenterait une superbe opportunité de revitaliser des quartiers, de redynamiser des édifices qui en ont besoin, tout en manifestant une forme de patriotisme puisque nous y diffuserions et perpétuerions nos valeurs, nos symboles, nos traditions, notre culture, notre langue, notre passé religieux, notre histoire, bref ce qui nous définit et nous distingue.

Logiquement, c’est à Québec, la capitale nationale du Québec et berceau de l’Amérique française, d’accueillir la plupart de ces musées dits nationaux – nous pourrions notamment rénover et réhabiliter la Maison Pollack, l’église St-Jean-Baptiste de Québec et l’église du Très-Saint-Sacrement de Québec qui, tous trois, se dégradent rapidement. L’État québécois a le budget nécessaire pour réaliser de pareils espaces culturels, lui qui n’hésite pas à dilapider les finances publiques pour nourrir ses ambitions socialdémocrates. Ne devrait-il pas être d’abord le gardien de notre patrimoine bâti et immatériel ? Contrairement à un Canada anglais postnational autodestructeur pour qui la pulsion de mort paraît irréversible, le Québec historique cherche encore, de son côté, à préserver son identité, son être collectif, sa conscience canadienne-française; il se sent unique, différent, à part, l’héritier de longues lignées de parents établis ici depuis des siècles.

S’offrir collectivement davantage de lieux pouvant stimuler notre fierté n’est ni un luxe ni un caprice : c’est un cours d’histoire en mode accéléré; c’est une obligation morale vis-à-vis nos aïeux; c’est saisir l’occasion de poursuivre notre route. Parallèlement, ne manquons pas de restaurer et de conserver les traits originaux d’un patrimoine bâti à chouchouter et d’en faire une signature visuelle identitaire, un actif économique appréciable – le patrimoine est véritablement un atout car il contribue à la beauté d’une ville, au cachet historique d’une région, au charme d’un pays. Nos églises, nos maisons ancestrales, nos immeubles patrimoniaux et nos monuments historiques occupent une place centrale dans le paysage québécois et commandent une meilleure vigilance, de meilleurs soins. Ce sont des témoins du passé. Dans une société qui évolue vite, le patrimoine marque un temps d’arrêt. Il invite aux émotions, au respect, au recueillement. Il lie les générations, il soude une communauté, il permet une cohésion sociale. Il forge, en résumé, une identité culturelle tissée serrée.

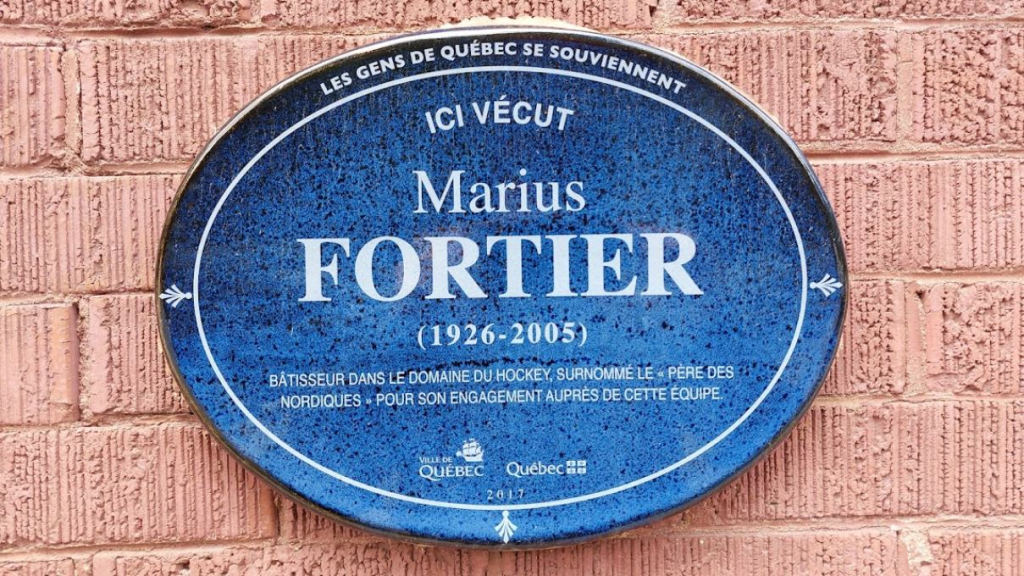

Que faire dans ce Québec qui manque cruellement de notions historiques et de patriotisme ? Si l’idée de regrouper dans un panthéon québécois les plus grands de notre histoire peut sembler farfelu et irréaliste, nous pourrions, cependant, augmenter le nombre de plaques commémoratives, de panneaux d’interprétation, de monuments et de statues qui ornent les rues et qui embellissent ainsi la trame urbaine et rurale; enrichir les pages Web et les réseaux sociaux des municipalités et des organismes publics de capsules historiques interactives; mener une campagne de sensibilisation médiatique sur l’importance du patrimoine; financer les organisations œuvrant à la promotion et à la défense de notre patrimoine; se munir d’un plan d’ensemble ambitieux en patrimoine; s’inspirer des épigraphes de type « Ici vécut » initiées par la ville de Québec pour en répandre le concept aux quatre coins du Québec; parfaire l’accès aux bibliothèques publiques et à la littérature canadienne-française; améliorer la convivialité des sites historiques; mettre en valeur les cimetières dans lesquels reposent certaines célébrités et personnalités publiques ou historiques pour en étudier l’architecture, l’art funéraire et en ressentir le caractère catholique et canadien-français – en faire une promenade incontournable pour tout Québécois de souche européenne.

Bien entendu, protéger notre patrimoine bâti et soutenir nos intérêts identitaires réclament des investissements colossaux. Le gouvernement québécois et les municipalités devront certes piger dans les fonds publics, mais le mécénat et la philanthropie, réflexes timides voire embryonnaires au Québec, auront à devenir des automatismes qui transcendent les générations. Néanmoins, convaincre les décideurs, les entreprises et le milieu des affaires du bien-fondé des enjeux nationalistes s’annonce laborieux. Infuser une mégadose de patriotisme dans la psyché collective est le remède le plus efficace pour contrer une indifférence chronique et une gauche radicale qui déboulonne des statues, fait table rase de notre passé et réécrit l’histoire selon sa propre doctrine politique. En un mot, c’est développer un sentiment patriotique soutenu et immuable, une réplique 2.0 des missions apostoliques embrassées, jadis, par notre bien-aimé clergé canadien.

Salut à tous ces missionnaires, à ces prêtres, à ceux pour qui l’immensité d’un territoire vierge suggéraient les plus beaux sacrifices, à ceux qui voulaient jeter à la solitude canadienne un écho chrétien, à ceux qui rêvaient d’imprégner du sceau français le nouveau monde, à ceux pour qui les aventures héroïques allaient bientôt s’inscrire dans les livres d’histoire! Sachez que vous ne serez jamais oubliés!

[1] ledevoir.com citait les propos de François Legault tenus le 25 avril 2024 lors de la conférence de presse annonçant le projet de musée.

[2] Commentaire du ministre de la Culture Mathieu Lacombe qui a été repris le 7 mai 2024 par lapresse.ca.